科技日報記者 張曄

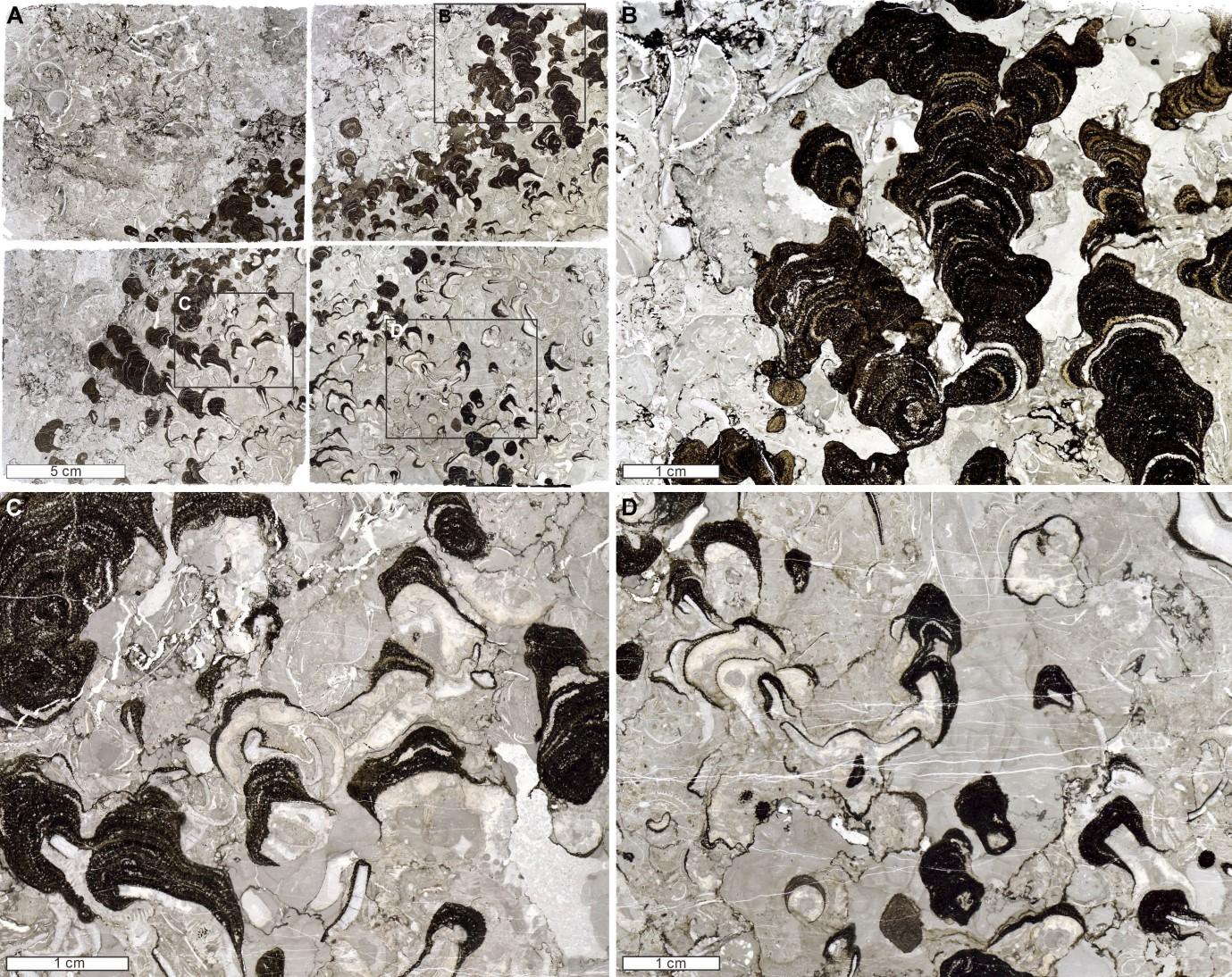

以往研究表明,海綿化石骨骼建造要么是碳酸鈣,要么是硅。不過,科學家對于這一問題有了新發現。4月1日,記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉,該所早古生代研究團隊與韓國古生物研究團隊等專家研究團隊在宜昌遠安發現了4.8億年前的層孔海綿化石,名為嫘祖冠毛層孔海綿,這也是已知最古老的層孔海綿化石。這一發現不僅將造礁的層孔海綿的化石記錄提前了約2000萬年,還揭示了早期礁生態系統和生物礦化演化的獨特機制。該成果在《美國國家科學院院刊》上發表。

層孔海綿是奧陶紀-泥盆紀(古生代)標志性的淺海造礁動物之一,在礁構建中的作用、生態地位和地理分布上類似于現代珊瑚。在距今4.6億年的中奧陶世達瑞威爾晚期,層孔海綿幾乎同時融入熱帶至亞熱帶氣候區的全球礁生態系統。因為受到奧陶紀生物大輻射事件期間海洋生物多樣化的影響,這一時期的著礁生態系統從微生物主導向層孔海綿和珊瑚主導轉變。

然而,層孔海綿突然融入礁生態系統引發一系列有趣的關鍵科學問題:最早的層孔海綿何時出現?它們是如何獲得礦化骨骼的?最早的層孔海綿在古生態中扮演了什么角色?它們如何成為礁生態系統的重要組成部分?因為缺少早期層孔海綿的化石記錄而無從得知。

原先研究中,研究者普遍發現,海綿化石骨骼建造要么是碳酸鈣,要么是硅。而研究團隊發現,嫘祖冠毛層孔海綿是通過氟磷灰石構建其骨骼的,這在整個海綿類中從未見過。這一新發現確立了多孔動物門,這是第一個已知的利用硅、碳酸鈣和磷酸鈣等3種主要生物礦物質的后生動物門。不僅如此,嫘祖冠毛層孔海綿還形成復雜的礁結構,在框架構建和結合其他造礁生物組分方面發揮了關鍵作用。

研究團隊認為,嫘祖冠毛層孔海綿可能代表了磷酸鹽生物礦化的早期“實驗品”,后來在海洋化學變化的背景下被基于碳酸鹽的海綿所取代。這一發現強調了環境因素在塑造生物演化過程中的重要性。

(受訪者供圖)